Considerações Teóricas

A composição Arquitetônica na Ecole Des Beaux-Arts de Paris

“A Escola de Belas Artes de Paris ensinou arquitetura de 1819 a 1968” (DREXLER, 1984, p. 61).

As academias, destinadas a todos os ramos da arte, proliferaram a partir do absolutismo do rei Luís XIV, como uma forma de assegurar o poder real. Mas com as transformações da sociedade na França e principalmente a partir da Revolução Francesa, 1789, elas foram extintas e vistas como símbolo da anterior estrutura política.

Apesar do fechamento das academias, as escolas de algumas delas foram mantidas, por sua reconhecida utilidade à sociedade. A transformação de duas dessas escolas, a da Academie Royale de Peinture et de Sculpture e a da Academie Royale d’Architecture, entre 1793 e 1819, resultou na Escola de Belas Artes de Paris. Um pouco da sua estrutura de ensino sobreviveu do Antigo Regime.

De acordo com ZANTEN (In DREXLER, 1984), a arquitetura acadêmica francesa passou por três fases distintas. A primeira foi um período de formação, entre a fundação da Académie Royale d’Architecture (1671) e a Revolução Francesa (1789). Neste período, as próprias instituições organizavam seus estatutos, normalmente com pouca eficiência. As teorias propagadas eram formuladas nas discussões da academia e nas lições dadas nos ateliês dos arquitetos. A segunda fase se estendeu desde o estabelecimento das instituições acadêmicas até a década de 1860, e foi o período mais significativo do sistema, em que lecionaram grandes nomes de todas as facções da arquitetura francesa, como Henri Labrouste, Charles Garnier, entre outros. A terceira fase começou na década de 1870, como resultado do período anterior. Essa fase marcou a internacionalização do sistema beaux-arts, com a formação de vários estudantes estrangeiros que iriam realizar variações dele em seus locais de origem. Ao mesmo tempo parece ter início o declínio da escola, enquanto ela se tornava exclusiva e ossificada.

Durante todo o século XIX as principais manifestações da tradição Beaux-Arts eram os trabalhos vencedores do Grand Prix, prêmio das competições anuais dos estudantes que concedia inclusive viagens à Itália para estudo dos monumentos clássicos.

Composition (composição) era o termo do sistema que designava o ato essencial do desenho arquitetônico. “O que composition significava não era apenas o desenho de ornamentos ou de fachadas, mas das construções inteiras, concebidas como entidades tridimensionais e vistas juntamente em planta, seção e elevação.” (DREXLER, 1984, p. 112). Esse termo se constituiu como distintivo entre dois outros mais específicos que denotavam “planejamento”: distribuição, que remetia à conveniência e funcionalidade das partes, e disposição, que remetia à ordenação adequada dessas partes. Ao mesmo tempo em que a composição era largamente utilizada, outro termo ganhava importância na Ecole: parti. Enquanto composição puramente designava realização e união, parti se referia a inspirações e escolhas. Antes desse termo, costumava-se dizer (especialmente Quatermère de Quincy) conception ou concepção, que apresentava uma denotação ligada a “uma primeira idéia”, uma “criação artística”.

A Ecole des Beaux-Arts chegou a acreditar que havia criado um método infalível de projeto (mais do que isso, uma técnica), válido independentemente das escolhas individuais dos projetistas. Isto levou à chamada “batalha dos estilos”, em que o diferencial da arquitetura realizada eram as vestimentas estilísticas. Essa superficialidade acabou por acarretar grandes críticas, principalmente durante o Movimento Moderno, na década de 1920, que procurou opor a isso um compromisso com a “substância” arquitetônica.

A idéia básica da composição arquitetônica era conformar o interior e o exterior dos edifícios, ou seja, que as massas exteriores indicassem e se harmonizassem com os espaços interiores:

“A maneira pela qual o estudante arranjava estes espaços e volumes era agrupá-los ao longo de eixos, simetricamente e piramidalmente. A solução básica para a composição de uma construção monumental num local desobstruído (o tipo de construção e o local geralmente especificados na escola) era descoberta quase imediatamente: dois eixos [...] se cruzando a ângulos certos no maior espaço central, o todo comprimido dentro de um retângulo circunscrito.” (ZANTEN In DREXLER, 1984, p. 118).

Logo na primeira aplicação dessa solução surgiu um problema que sobreviveu até o século XX: como estabelecer uma direção no desenho, uma frente e um fundo. A resposta mais frequente era tratar o cour d’honneur (pátio de honra) como o centro aberto de uma planta em cruz axial contida em dois retângulos concêntricos, com o lado frontal totalmente removido, e cada um dos três lados remanescentes que se voltavam para o pátio recebendo uma característica central (figura 1).

ZANTEN (In DREXLER,1984) observa também:

“A tensão que se vê nos projetos do Grand Prix entre planos simétricos biaxialmente e disposições direcionais é característica de um conflito básico na composição Beaux-Arts: aquele entre a pureza do padrão geométrico e as distorções circunstanciais requeridas para o cumprimento da função dada e para a expressão daquela função.” (p. 124).

A necessidade do método de composição Beaux-Arts de lidar com questões técnicas e funcionais sem perder a coerência levou ao surgimento de uma nova técnica de projeto, que reuniu específicas pequenas técnicas já desenvolvidas no final do século XVIII. Essa técnica apareceu no projeto de Charles Percier vencedor do Grand Prix de 1786, uma “Construção para Ajuntar as Academias”. Ela consistia na “redução de quase todos os espaços a retângulos aderindo a uma grelha modular contínua incrementando grandemente a facilidade com que eles poderiam ser combinados e manipulados.” (ZANTEN In DREXLER, 1984, p. 129). Foi algo totalmente novo na tradição renascentista da Ecole, que trouxe grandes contribuições. A figura “retângulo dentro de retângulo” e a sobreposição dos retângulos externos, como ficaram conhecidos os resultados principais dessa técnica, passaram a possibilitar a separação dos espaços funcionais e das comunicações:

“Isso introduziu uma teia de leituras múltiplas sobre a superfície da planta e criou um sistema de eixos secundários ao longo das linhas de junção dos principais espaços [...]. Estes eixos secundários também se tornaram linhas de movimento e de visão [...].” (ZANTEN In DREXLER, 1984, p. 129).

Após a Revolução Francesa, os projetos vencedores do Grand Prix passaram a apresentar uma maior simplicidade e uma consciência urbana, proporcionados pelos temas maiores e mais complexos dados. A Ecole des Beaux-Arts como uma organização escolar amadureceu lentamente durante os anos de 1792 a 1840, e paralelamente os exercícios dos estudantes amadureceram também. Durante as décadas de 1820 e 1830 apareceram novas idéias na França, que não poderiam se enquadrar no sistema. Elas começaram com os trabalhos dos então estudantes Duban e Labrouste, em 1828 e 1829:

“Estes projetos pretenderam resumir tudo aquilo que os melhores estudantes tinham aprendido durante uma década e meia na Ecole, horrorizando a academia. As idéias que estes desenhos incorporavam estiveram banidas da competição do Grand Prix até o fim do século [...]” (ZANTEN In DREXLER, 1984, p. 138).

Destaque-se o famoso arquiteto e teórico Etinne-Louis Boulée, que negou pela primeira vez a importância das colunas e das ordens na arquitetura; importância essa que sempre fora uma das bases da tradição clássica. Ele sugeriu que as próprias massas construtivas, experimentadas em luz e sombra, eram os elementos da arquitetura, devendo ser ordenadas simetricamente num padrão preciso. Mais do que isso, Boulée sugeriu quatro modos arquitetônicos baseados nas quatro estações do ano. Por exemplo, os efeitos de verão eram caracterizados por luz intensa, brilho e cores fortes, enquanto os de inverno eram caracterizados por luz escura e triste, e formas duras e angulares. Assim, cada modo seria adequado a certos tipos de edificações.

Destaque-se também outro arquiteto e teórico, Jean-Nicolas-Louis Durand, que lecionou arquitetura na Ecole Polytechnique:

“Seu método era ‘decompor’ e ‘analisar’ a arquitetura histórica e tradicional como uma série de elementos – loggias, varandas, vestíbulos, salas, escadas, galerias, pátios – entidades físicas, sem implicações sensitivas ou simbólicas. Isto ele reorganizava de acordo com uma grelha modular e um vocabulário elementar de colunas, paredes, tetos planos e abóbadas, e então sintetizava ao longo de padrões de eixos para gerar conjuntos.” (ZANTEN In DREXLER, 1984, p. 193).

Enquanto as competições do Grand Prix na década de 1840 se mantinham nos mesmos moldes e os projetos apresentavam cada vez menos imaginação e convicção, uma mudança começou a se processar. Desde a década anterior, notadamente três arquitetos, Félix Duban, Henri Labrouste e Léon Vaudoyer, ensinavam em seus ateliês idéias e pontos de vista que contrastavam com o sistema Beaux-Arts vigente. Com o passar do tempo, essas idéias se propagaram e chegaram a projetos concorrentes ao Grand Prix. A Ecole começou então a aceita-las e um projeto vencedor dessa época, a Bourse (bolsa de valores) de Gabriel Davioud, mostrou-se já fora dos cânones tradicionais, rompendo com o paradigma geométrico vigente (a rede de retângulos), enfatizando o sistema estrutural e apresentando uma loggia como um elemento destacado e independente na composição volumétrica.

Henri Labrouste se notabilizou ao longo do século XIX por criar uma espécie de estilo “Neo-Grego”, iniciado na Biblioteca Sainte-Geneviève (Paris, 1849), com uma ornamentação bastante sóbria e grande quantidade de pinturas idílicas e mitológicas. Esse estilo foi seguido por outros arquitetos contemporâneos, como Gabriel-Auguste Ancelet em seu Monumento a Napoleão na Ilha de Santa Helena (1849).

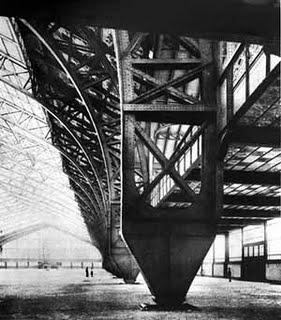

Outra contribuição para a quebra da velha tradição Beaux-Arts foi a obra do arquiteto Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, que buscou criar espaços arquitetônicos característicos do século XIX através da combinação entre alvenaria e ferro (figura 2). Seu resultado mais famoso foi um salão de cobertura abodada, datado de 1864, cuja abóbada de cobertura era metade de um poliedro regular. Viollet-le-Duc também fez comparações entre a arquitetura e a geologia, que se propôs estudar.

Paralelamente, os trabalhos de vencedores do Grand Prix, realizados em suas viagens à Itália, também começaram a se apresentar diferentes; principalmente pelo enfoque em outros sistemas decorativos que não o clássico greco-romano. Evidentemente, a Ecole protestou. O sistema Beaux-Arts se baseava na crença de que a arquitetura da antiguidade clássica representava um ideal de beleza e ordem eterno e imutável.

Esse foi o primeiro sintoma da chegada do Romantismo à arquitetura, por volta da década de 1830. Imbuído desse espírito um grupo de arquitetos liderado por Léon Vaudoyer começou a propagar a idéia da transitoriedade da história da arquitetura, pela qual cada sociedade, cada lugar e cada momento histórico, com suas tecnologias, seus gostos e suas necessidades, desenvolvia, ou deveria desenvolver, uma arquitetura própria e característica. Ao mesmo tempo, a arquitetura começou a ser vista como um organismo estrutural, em que a estrutura não era apenas uma simples necessidade, mas um componente intrínseco à sua concepção.

As últimas quatro décadas do século XIX assistiram ao crescimento das cidades e da escala dos empreendimentos construtivos. A própria Paris foi palco dessa tendência, com as remodelações urbanas de Haussmann. O perfil grandioso dos projetos vencedores do Grand Prix se equiparou então às demandas construtivas da nova sociedade. O urbanismo passou a ser o principal desafio da arquitetura e a Ecole des Beaux-Arts começou a ensinar noções do assunto, mesmo sem um amplo conhecimento dele.

Durante a década de 1850 houve esforços infrutíferos de modificação do sistema Beaux-Arts, em que se destaca o nome de Félix Duban. Mas foi na de 1860 que algo realmente aconteceu. Os professores da Ecole ainda ensinavam da mesma forma, mas alguns estudantes assimilaram idéias de um único lugar: o ateliê de Charles Garnier, então dedicado ao projeto da Ópera de Paris, um dos mais importantes monumentos do século XIX. Este projeto, que durou de 1862 a 1875, requereu um trabalho exaustivo e um grande número de desenhos. Foi inevitável a sua influência sobre os colaboradores do arquiteto, que inclusive utilizaram muitos dos motivos arquitetônicos nos seus desenhos concorrentes ao Grand Prix (figura 3).

A Ópera de Paris foi uma obra extensamente comentada, que levantou elogios e críticas, numa grande polêmica. Suas características arquitetônicas, a composição volumétrica em que as massas exteriores deveriam mostrar os espaços interiores (um dos principais princípios de Charles Garnier), a decoração derivada puramente da inspiração e do gosto particular do artista, a analogia entre a arquitetura e o corpo humano, marcam um novo momento na arquitetura francesa e na Ecole: o Ecletismo. A partir de então, as comparações entre formas biológicas e formas arquitetônicas passam a fazer parte do sistema Beaux-Arts.

- DREXLER Arthur (org). The Architecture of the École des Beaux-Arts. Londres: Secker & Warburg, 1984.

O Ecletismo

O Ecletismo, como foi chamado pelos seus próprios contemporâneos, foi o estilo de arquitetura característico da segunda metade do século XIX e também o mais conhecido desse século. Foi a culminância, na arquitetura, da cultura romântica, da revolução industrial, do desenvolvimento científico e da acentuada expansão dos centros urbanos.

A arquitetura eclética é o reflexo da época em que frutificou. A sociedade oitocentista (figura 4), deslumbrada pelo avanço tecnológico (figura 5) e desenvolvimento econômico, sem precedentes na história da humanidade, e sentindo-se numa época totalmente superior, ansiava por congelar essa realidade e se tornar definitiva. Mas, paralelamente, essa mesma sociedade sabia que a história é dinâmica, constituindo uma constante evolução, e que a própria economia e os avanços tecnológicos também o devem ser; por isso também ansiava a transformação e o progresso, para a própria perpetuação do capitalismo. Assim, tem-se a oposição entre duas posturas contrárias, que permeou toda a prática arquitetônica: a estaticidade e o dinamismo.

Essa oposição se manifesta na arquitetura através do emprego simultâneo da forma dinâmica e da forma estática:

“[...] o ECLETISMO pretende criar uma forma dinâmica capaz de incorporar os fluxos intensos e o progresso técnico da era industrial. Inspirada nesse movimento incessante, a forma dinâmica deve permitir a realização de um espaço interno fluido e contínuo, que desmaterializa pouco a pouco a arquitetura.” (PUPPI, 2006).

“[...] o ECLETISMO deve representar a imagem estática que a sociedade faz de si mesma. A composição deve ser também a materialização de uma forma estática: uma ordem centralizada, hierarquizada e fechada, capaz de conter do exterior o processo de desmaterialização interna da arquitetura. Se o futuro é desconhecido, e se o presente é dinâmico, a única fonte da forma estática são as próprias formas e estilos da tradição arquitetônica.” (PUPPI, 2006).

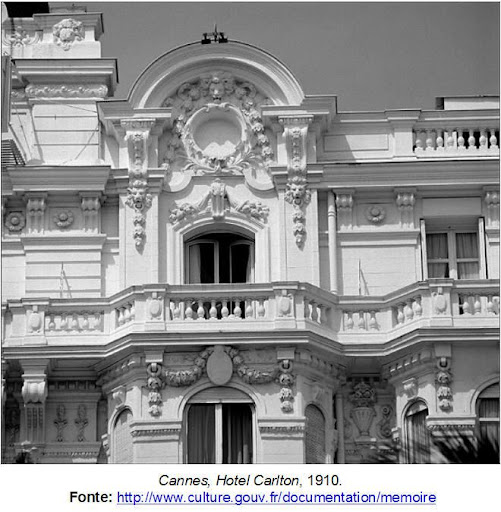

Em outras palavras, a arquitetura eclética é fluida e dinâmica nos interiores (figura 6) e fechada e estática nos exteriores (figura 7). As formas também devem representar exatamente a oposição entre duas concepções contrárias. Isso era conseguido principalmente através da composição estilística com os elementos característicos dos períodos passados: épocas mais racionalistas, épocas mais românticas, épocas mais austeras, épocas mais alegóricas eram combinadas num mesmo edifico (daí derivando provavelmente o nome do estilo) para estabelecer contradições totalmente perceptíveis (figura 8). Mas todas essas contradições tinham um intuito de sugerir uma unidade virtual, e mais teoricamente, uma nova arquitetura e uma nova ordem social.

Para a redescoberta de todas as arquiteturas do passado, eram empreendidos minuciosos estudos de monumentos e pesquisas de elementos estilísticos; não só da própria Europa, mas até mesmo de civilizações orientais como a Arábia, a Índia e a China. Essa “arqueologia” arquitetônica era acompanhada pelo desenvolvimento de novas técnicas que permitiam a imitação de diversos tipos de texturas e materiais, como pedras construtivas, mármores e madeiras (figura 9).

A discussão teórica de arquitetura da época era fervorosa. Autores defendiam estilos específicos do passado, propondo grandes revivalismos; outros defendiam que o século XIX deveria encontrar seu próprio estilo, como o fizeram todas as épocas anteriores. Mas, de qualquer forma, todos esses teóricos “não percebiam que estavam buscando em uma direção anacrônica e não viam que o século XIX já encontrara ‘o próprio estilo’ e que este era o Ecletismo.” (PATETTA, 1987, p. 13).

Durante o período eclético surge um novo método de projeto, que se tornou também característico, o método sintético-analítico:

“O método é sintético porque o processo de composição caminha do todo às partes: a oposição do contrários é um princípio teórico-metodológico do qual derivam e são geradas todas as partes.O método é analítico porque o princípio teórico da oposição não visa nem pode pretender alcançar a unidade das partes: as formas ou forças contrárias devem se contradizer a olhos vistos para revelar a ausência de unidade na arquitetura como na sociedade.” (PUPPI, 2006).

O Ecletismo também assistiu ao surgimento e emprego de novos materiais de construção, principalmente o ferro, que originaram novas formas arquitetônicas. O ferro, além de constituir grandes pontes, máquinas e utensílios diversos, também foi incorporado à arquitetura, como sistema estrutural, grande variedade de mobiliário urbano, e até mesmo como ornamentos. Destaquem-se os edifícios inteiramente de ferro e vidro, como os pavilhões das exposições universais de Londres (figura10) e Paris (figura 11). Paralelamente, a engenharia despontava, com o desenvolvimento de estudos de materiais e cálculos precisos que permitiam um tratamento cada vez mais científico da construção.

Toda essa produção arquitetônica e os avanços tecnológicos tiveram como impulsionadora a burguesia triunfante, classe social que emergiu como dominante através da decadência da nobreza e da consolidação da industrialização:

“[...] O Ecletismo era a cultura arquitetônica própria de uma classe burguesa que dava primazia ao conforto, amava o progresso (especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava as novidades, mas rebaixava a produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto. Foi a clientela burguesa que exigiu (e obteve) os grandes progressos nas instalações técnicas, nos serviços sanitários da casa, na sua distribuição interna, que solicitou uma evolução rápida das tipologias nos grandes hotéis, nos balneários, nas grandes lojas, nos escritórios, nas bolsas, nos teatros e nos bancos [...].” (PATETTA, 1987, p. 13).

Também segundo PATETTA (1987), o Ecletismo pode ser dividido em três correntes principais: a da composição estilística, que representava a imitação fiel e coerente de estilos do passado (figura 12); a do historicismo tipológico, que apresentava uma relação analógica entre o uso das edificações e o estilo a ser adotado (figura 13); e a dos pastiches compositivos, que representava a livre possibilidade de escolha dos estilos para compor soluções completamente novas (figura 14).

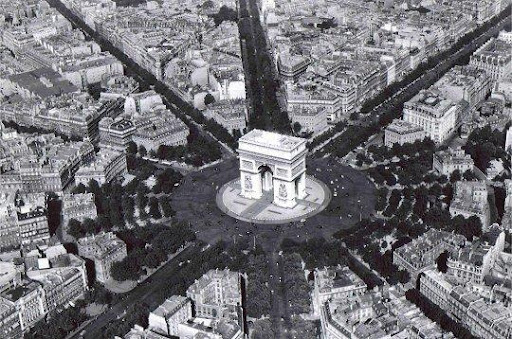

O Ecletismo não foi apenas um estilo arquitetônico, se estendendo também ao planejamento urbano. A cidade na segunda metade do século XIX teve de lidar com o crescimento em escalas inéditas dos fatores urbanos, como o sistema viário, a frota de veículos, a população e os serviços; tudo interligado e constituindo um espaço desmaterializado composto basicamente por fluxos. Nesse contexto, apenas a arquitetura tem o poder de materializar alguma ordem espacial estática. O tecido urbano passa a se compor por quarteirões de construções contínuas, no alinhamento da calçada, com programas triviais, intercaladas por construções isoladas exibindo todas as suas fachadas, ricamente trabalhadas e com programas especiais, os monumentos (figura 15). São abertas grandes avenidas arborizadas para o passeio de pedestres e a ordenação do tráfego viário, parques públicos e bairros destinados a diferentes atividades, incluindo os novos e luxuosos residenciais da burguesia dominante. Todo esse novo traçado urbano tem como fonte de inspiração os critérios urbanos do período barroco, como os eixos de simetria, a geometrização do espaço e as ruas retilíneas que abrem perspectivas para monumentos.

Assim como a arquitetura, a cidade eclética também representa uma oposição de duas concepções contrárias, um espaço dinâmico e um espaço estático:

“O espaço-rede imaterial, descentralizado e fluido constitui o pólo dinâmico dessa oposição espacial. No outro extremo, a ordem hierárquica formada pelo conjunto dos volumes arquitetônicos fechados, centralizados e massivos representa o pólo estático da cidade eclética.” (PUPPI, 2006).

A organização de todos esses elementos urbanos se dá segundo uma ordem rigorosa que aproxima a cidade da noção de “organismo”, presente também em certa medida na arquitetura, e que impõe que cada elemento desempenhe um papel no conjunto:

“Seja nos anos do Império [francês] (1805 – 1815), seja naqueles das cidades capitais [européias] (1850 -80), o urbanismo estabeleceu uma hierarquia precisa das estruturas urbanas (que coincide, naturalmente, com a hierarquia econômica e das classes sociais). [..].” (PATETTA, 1987, p. 23).

Normalmente, essa hierarquia determinava que quanto mais importante fosse o edifício, mais elaborado ele deveria ser. Trata-se naturalmente dos monumentos. Numa classificação mais genérica, poder-se-ia dizer que a ordem de importância partia dos monumentos de culto, como as catedrais (poder religioso), passando pelos monumentos de auto-celebração da burguesia, como as óperas (poder econômico), e culminando nos monumentos da administração, como os palácios imperiais (poder político), os mais importantes. Essa importância era conferida a um monumento por uma noção denominada “caráter” arquitetônico, que conferia também o reconhecimento de sua função:

“Atribui-se caráter a um edifício revelando e demonstrando as particularidades culturais, históricas e sociais do programa. A exposição da qualidade particular do edifício dá-lhe justamente um caráter próprio que o diferencia dos demais. O caráter arquitetônico dá vida ao monumento: é ele quem comunica ao público o valor social e cultural da cada monumento, bem como seu lugar na hierarquia urbana que a própria arquitetura deve organizar, materializar e representar.” (PUPPI, 2006).

O Ecletismo se adequou muito bem ao período de surgimento da moderna sociedade de consumo e de informação em massa, em que a burguesia ascendente se auto-afirmava e estendia até à arquitetura a possibilidade de escolha e personalização. Chegou até o começo do século XX, já exaurido e destituído de seus princípios mais importantes através da prática do “vale tudo” compositivo. Então surgiu uma nova reação, que se voltou radicalmente contra alguns aspectos dessa arquitetura decadente, como o excesso ornamental, a imitação de materiais, a preocupação acentuada com a forma em detrimento da função, e a ocultação de todas as recentes tecnologias construtivas. Era o Movimento Moderno, que realizava uma ruptura total com a tradição arquitetônica, no sentido formal, pelo abandono de todo e qualquer elemento decorativo. Mas ao contrário do que se pensa normalmente, o Ecletismo nunca foi completamente abandonado:

“Apesar de combater o ecletismo, a ARQUITETURA MODERNA revitaliza o método eclético de composição. As vanguardas do século XX substituem os estilos históricos pela arte abstrata para levar ao máximo a oposição eclética dos contrários. Potencializando a oposição entre forma dinâmica e forma estática, a ARQUITETURA MODERNA sintetiza, materializa e simboliza a era da máquina. Ela substitui o ecletismo para melhor realizar o objetivo dele mesmo: ser o estilo definitivo e contraditório de uma sociedade cada vez mais dinâmica e mais contraditória.” (PUPPI, 2006).

Essa arquitetura chegou ao Brasil no último quartel do século XIX, considerada como símbolo de modernidade e civilidade. O país ainda era predominantemente agrário e culturalmente atrasado em relação à Europa. A burguesia existente era composta principalmente por fazendeiros de café, o principal produto de exportação e que estruturava a economia. O Ecletismo no Brasil foi intimamente ligado ao império econômico do café, que também patrocinou a modernização das técnicas construtivas na mesma época.

Quando o Brasil começou a vivenciar os surtos de industrialização e urbanização, já consolidados na Europa havia bastante tempo, a arquitetura da moda ainda era o Ecletismo. Por isso, grande parte das cidades brasileiras se consolidou esteticamente ligada à cultura eclética. Essa consolidação se deu pelas construções, desde edifícios públicos e institucionais até as residências, e pelas próprias estruturações urbanas. Foi o mais rico período arquitetônico de toda a história do país, que se estendeu de norte a sul e ainda permanece nos centros mais antigos de algumas cidades.

O Brasil não passou pela maioria dos períodos arquitetônicos da história do ocidente; sendo que praticamente a única boa arquitetura que se desenvolveu no país foi o Ecletismo, justamente a última boa arquitetura dessa história.

- PATTETA, Luciano. Considerações sobre o Ecletismo na Europa. In: FABRIS, Annateresa. Ecletismo na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel Edusp, 1987.

- PUPPI, Marcelo. Notas de aula, 2006.

- http://www.arscientia.com.br/materia/ver_materia.php?id_materia=242, consultado em 15/08/09, ás 20:10h.

- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Madeleine_de_Par%C3%ADs.JPG, consultado em 16/08/09 ás 18:30h.

- http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/hotel_balneario.htm, consultado em 16/08/09 ás 18:00h.

- http://docshistoria11-cr-esmaia.blogspot.com/2008/05/o-desenvolvimento-da-indstria.html, consultado em 16/08/09 às 17:30h.

- http://flickr.com/photos/gifted_ce/2265670350/, consultado em 16/08/09 ás 17:50h.

- http://nautilus.fis.uc.pt/cec/designintro/industrial.html, consultado em 16/08/09 ás 18:20h.

- parisseculoxix.blogspot.com/, consultado em 16/08/09 ás 18:20h.

- http://ruyi-book-travel.blogspot.com/2007/10/who-made-paris-like-that.html, consultado em 16/08/09 ás 18:50h.

- http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=709166&page=2, Consultado em 16/08/09 ás 17:45h.

- http://www.vivercidades.org.br/publique_222/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1105&sid=21&tpl=printerview, consultado em 24/07/09 ás 15:10h.

O Ornamento e a Arquitetura

É incontestável a necessidade do ornamento na arquitetura. Porém, desde o início do século XX até os tempos atuais, a produção arquitetônica abandonou completamente a decoração arquitetônica e está se distanciando cada vez mais dela.

O chamado Movimento Moderno, que derrubou a arquitetura eclética decadente, foi uma resposta às profundas transformações sociais em curso desde o final do século XIX e pretendia ser a representação da nova sociedade. Essa nova postura em relação à arquitetura surgiu em meio à exaltação da industrialização e da máquina, e imbuída de uma utopia de um futuro melhor. Era a celebração dos “novos tempos”, que, para serem melhores, deveriam romper com o passado. Posturas análogas surgiam em praticamente todas as demais artes e a estética predominante no mundo artístico passava a ser a abstração formal.

Nessa guerra contra o passado, permeada pelo crescente deslumbramento pelas novidades da vida moderna, as forças se voltaram, entre outras, contra uma característica comum a todas as épocas anteriores: a ornamentação. Inspirados pelos excessos decorativos do Ecletismo tardio e pela velocidade dos fluxos de deslocamento e informação, autores de todas as partes do mundo propuseram idéias, muitas vezes absurdas e falaciosas, sobre a necessidade do abandono do decorativismo na arquitetura. Adolf Loos publicou em 1908 o célebre artigo “Ornamento e Crime”, em que chegou a usar até argumentos de natureza moral para justificar o desprezo pela ornamentação. Le Corbusier, considerado um dos mestres do Movimento Moderno na arquitetura, publicou em 1923 o famoso livro “Por uma Arquitetura”, em que defendeu que a arquitetura deveria se aproximar da noção de “máquina”, pela total funcionalidade, de onde deveria advir sua beleza. E muitos outros propuseram também diversos argumentos semelhantes com o mesmo objetivo.

A teoria da arquitetura moderna no início apresentava claramente um caráter messiânico, em que apenas as novas concepções poderiam “salvar” a humanidade em termos de cultura e apontar para o melhor futuro. Nesse contexto, o ornamento foi considerado o vilão, concentrando todos os males da cultura do passado. Palavras como “progresso”, “evolução”, “superioridade”, e outras análogas eram frequentemente utilizadas pelos defensores do modernismo em relação à crítica contra a ornamentação arquitetônica. Havia inclusive uma manipulação de idéias de teóricos, em que somente as partes convenientes eram utilizadas, para servir ao discurso modernista. O arquiteto norte americano Louis Sullivan, por exemplo, não era totalmente contra a ornamentação, mas teve largamente difundida uma frase de uma de suas obras, “a forma segue a função”, deslocada de seu propósito e subentendendo um radicalismo estranho às suas idéias.

Mas dois mil e quinhentos anos de arquitetura, que abrangem desde a antiguidade clássica greco-romana até o Ecletismo do início do século XX, em que o ornamento foi peça essencial, não podem ter estado equivocados e a arquitetura não pode ter sido simplesmente “corrigida” pela modernidade. O que o Movimento Moderno esqueceu, nessa tentativa de uma radical ruptura com o passado, é que o ornamento associado à composição arquitetônica constitui a manifestação de um arquétipo (SÀ, 2005, p. 25). Arquétipos são “[...] imagens psíquicas do inconsciente coletivo que são patrimônio comum de toda a humanidade.” (FERREIRA apud SÁ, 2005, p. 23). Por isso, durante toda a história o homem teve a tendência natural de ornamentar tudo aquilo necessário à vida, desde os objetos de uso corrente até as edificações.

É justamente o ornamento que confere a elementos brutos e grosseiros, no caso da arquitetura os sistemas estruturais e de vedação, a identidade com a natureza e com a espiritualidade humana. Essa identidade é a capacidade da arquitetura de comunicar, instaurando uma dimensão de cunho moral e intelectual. A noção de natureza deve ser ressaltada, pois é a ela que o ser humano pertence, e não ao universo maquinário e mecânico, como o Movimento Moderno quis supor. Assim, o ornamento é parte imprescindível da arquitetura, de modo que não pode existir boa arquitetura sem ornamentação.

Durante toda a tradição arquitetônica de dois milênios e meio, os ornamentos e regras decorativas da arquitetura tiveram funções educativas e moralistas. Mas a partir do século XIX, com o desenvolvimento de novos sistemas de comunicação, como a fotografia, o rádio, e o cinema, e a conseqüente formação de uma transmissão de informações em massa, a arquitetura perde esse papel de propagadora de imagens. Mas isso não justifica seu despojamento da ornamentação, como quiseram os modernistas. Enquanto o “espírito da época moderna” contempla velocidade, mecanização, e massificação, que são valores totalmente estranhos à condição humana e portanto devem ser moderados, a arquitetura ainda dispõe de todo e qualquer valor natural para comunicar e assim contribuir para um futuro melhor. E é a ornamentação que fará essa comunicação. Para qualquer época e lugar, vale a sábia afirmação do teórico inglês John Ruskin de que os ornamentos são “[...] os elementos definidores da arquitetura como arte”. (PAIM apud SÁ, 2005, p. 91).

- SÁ, Marcos Moraes de. Ornamento e Modernismo: A Construção de Imagens na Arquitetura. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.

O Método Clássico de Projeto e a Funcionalidade

Durante todo o período em que predominaram as regras clássicas de arquitetura, configurando a chamada tradição arquitetônica, algumas técnicas de composição volumétrica e estilística também eram aplicadas ao processo projetivo do edifício. Principalmente a simetria, o rigor formal e a clareza. Isso resultava em plantas regulares, fechadas sobre si mesmas e que originavam espaços ordenados e legíveis. A Ecole des Beaux-Arts de Paris levou ao auge esse método; o chamado método Beaux-Arts se baseava em todas essas características.

Os projetos assim desenvolvidos apresentavam um equilíbrio volumétrico e perfeita simetria entre cada parte do conjunto, havendo também uma correspondência simétrica entre os vãos, portas, janelas ou nichos, tanto na vertical como na horizontal. Os usuários, uma vez no interior desses edifícios, eram capazes de apreender perfeitamente o espaço e, além disso, esse espaço os acolhia, pela sua perfeita configuração.

Havia também uma correspondência simétrica, ou pelo menos ordenada, entre os próprios espaços funcionais. Eles eram destinados cada um a uma função sem haver sobreposição, e eram dispostos harmoniosamente ao longo de um hall central de circulação ou de corredores. Tudo isso facilitava imensamente o desenvolvimento das atividades que o projeto deveria abrigar, além de tornar prática e fluida a circulação dos usuários.

O Movimento Moderno exaltou a funcionalidade como o ponto de partida de toda a arquitetura, mas paradoxalmente rompeu com o método clássico de projeto e não propôs nenhum outro com a mesma eficiência. Aquele ainda é o melhor método para o desenvolvimento da funcionalidade e também para o conforto dos usuários. A configuração da planta, o tratamento interno do edifício e a sua ornamentação interior e exterior devem formar uma unidade.

Essa unidade, juntamente com as potencialidades projetuais descritas, é que deve proporcionar prazer ao usuário. Como disse Márcia David:

“[...] o que acarreta o prazer na arquitetura não é apenas a beleza exterior da obra, a sua condição escultural, seus elementos decorativos, mas sim o que o conjunto proporciona ao vivenciá-la. Arquitetura é para ser vivida. [...] Os indivíduos têm expectativas dos lugares que utilizam, e entre elas, a de estabelecer vínculos emocionais que lhes permitam identificar-se como parte desses lugares. O lugar ao ser percebido confere ao fruidor, além do seu propósito, as qualidades subjetivas coerentes com esse propósito. Fica em jogo para o fruidor, a sua adequação, comprometendo e qualificando a sua recepção, o seu envolvimento e a sua concepção de lugar, que é única e subjetiva.” (www.arquitextos.com.br/arquitextos/arq000/esp347.asp).

- www.arquitextos.com.br/arquitextos/arq000/esp347.asp, consultado em 04/08/09 ás 15:30h.